Les microbes présents dans notre intestin ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, avec l’explosion des recherches sur le microbiote intestinal et son influence sur la santé.

Toutefois, d’autres microbiotes, moins médiatisés, ont été découverts dans des zones aussi inattendues que la bouche, la peau, et même potentiellement le cerveau, ce dernier étant longtemps considéré comme stérile en raison de la barrière hémato-encéphalique.Cette hypothèse surprenante du « microbiome cérébral » a vu le jour en 2013, mais reste controversée.

Des études ont montré que des microbes pourraient coloniser le cerveau, notamment dans des cas de maladies où la barrière hémato-encéphalique est affaiblie, comme dans la maladie d’Alzheimer ou chez les personnes atteintes de VIH.

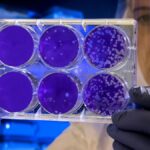

Une étude a même découvert plus de 173 types de bactéries et virus dans le cerveau de patients décédés, y compris chez des personnes en bonne santé.Une autre étude menée à l’Université d’Édimbourg a révélé la présence de bactéries et de champignons dans les cerveaux de personnes atteintes d’Alzheimer, mais également dans ceux de personnes non malades.

Ce qui est fascinant, c’est que ces bactéries semblent partager environ 20 % des espèces avec le microbiote intestinal.Malgré ces découvertes, de nombreuses questions restent en suspens.

Comment ces microbes atteignent-ils le cerveau ? Des infections buccales, comme les maladies des gencives, pourraient-elles jouer un rôle en permettant aux bactéries de voyager vers le cerveau ?Les avancées technologiques, notamment en matière de séquençage, permettront probablement d’éclaircir ces mystères à l’avenir.

Si un lien entre déséquilibre du microbiote cérébral et maladies neurologiques venait à être prouvé, cela pourrait révolutionner les approches thérapeutiques pour des maladies comme Alzheimer.En résumé, bien que la notion de microbiome cérébral soit encore naissante, elle ouvre des perspectives passionnantes dans notre compréhension des interactions entre les microbes et notre santé, et pourrait bien redéfinir la frontière entre ce que l’on pensait savoir sur le cerveau et les maladies neurologiques.