Réévaluation de l’impact environnemental des pesticides utilisés en viticulture

L’impact environnemental de neuf pesticides fréquemment employés dans la culture du raisin pourrait avoir été largement sous-estimé.

Cette constatation soulève des préoccupations quant à la nécessité de mettre à jour les normes d’évaluation des risques associés à ces produits chimiques.

Les résultats de cette recherche, qui seront présentés lors de la conférence Goldschmidt prévue à Prague le 11 juillet, mettent en lumière des lacunes importantes dans la réglementation actuelle.Les études réalisées en laboratoire indiquent que ces pesticides dépassent significativement le seuil de deux jours pour la demi-vie fixé par la Convention de Stockholm, un critère essentiel pour évaluer leur impact atmosphérique.

En effet, les chercheurs ont également mis en évidence la présence de plusieurs molécules auparavant non identifiées lors de l’analyse de la dégradation de ces pesticides dans l’atmosphère.

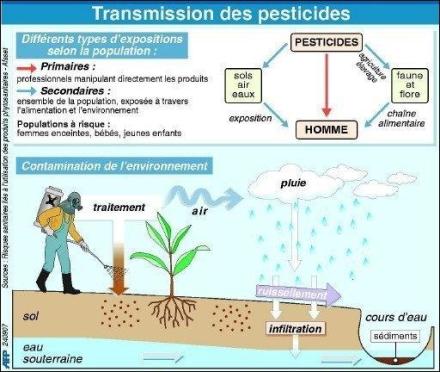

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’utilisation mondiale des pesticides a doublé depuis 1990, ce qui alarme quant à leurs effets potentiels sur la santé humaine et l’environnement.

Dans ce contexte, l’équipe de recherche insiste sur l’urgence de réviser les cadres réglementaires qui régissent la sécurité devant les nouvelles découvertes.Ces pesticides, lorsqu’ils sont pulvérisés, se propagent dans l’atmosphère et contribuent à la pollution de l’air.

En tant que composés semi-volatils, ils peuvent exister sous différentes formes, que ce soit en tant que gaz, vapeur ou particules.

Dans cette dernière forme, ils se fixent sur des particules en suspension, entraînant une prolongation de leur demi-vie et permettant un transport sur de plus longues distances.

Actuellement, les réglementations européennes ne prennent en compte que la phase gazeuse des pesticides pour évaluer leur impact environnemental.

Les chercheurs, dirigés par Boulos Samia de l’Université Aix-Marseille, ont révélé que les demi-vies des pesticides étudiés dépassent de loin le critère de deux jours, suggérant que ces substances devraient être reclassées comme polluants organiques persistants.Cette recherche vise à élargir notre compréhension des processus de dégradation des pesticides en analysant les molécules toxiques et non commerciales qui peuvent se former.

Les travaux révèlent également que des facteurs tels que la température et l’humidité influencent le comportement des pesticides sous forme de particules, contredisant les modèles existants.

Samia souligne l’importance d’adapter les réglementations afin qu’elles prennent en compte non seulement la phase gazeuse, mais aussi les interactions complexes des pesticides dans l’atmosphère.

Au final, ces découvertes appellent à une révision critique des pratiques réglementaires pour mieux protéger la santé publique et l’environnement face aux défis posés par l’utilisation croissante des pesticides en agriculture.