robustus, qui se distingue par ses mandibules massives et ses grandes dents, a vécu entre 2,25 millions et 1,7 million d’années.

Découvert pour la première fois en 1938 en Afrique du Sud, ce fossile a longtemps suscité des questions quant à la diversité au sein de son espèce, notamment en ce qui concerne les variations de taille qui pourraient indiquer la présence de plusieurs espèces ou simplement des différences entre sexes.

Les recherches menées par une équipe internationale de paléoanthropologues, de chimistes et de scientifiques de diverses disciplines se sont concentrées sur l’utilisation de la paléoprotéomique, une méthode permettant d’analyser les protéines anciennes, pour obtenir des réponses à ces questions longtemps restées sans réponse.

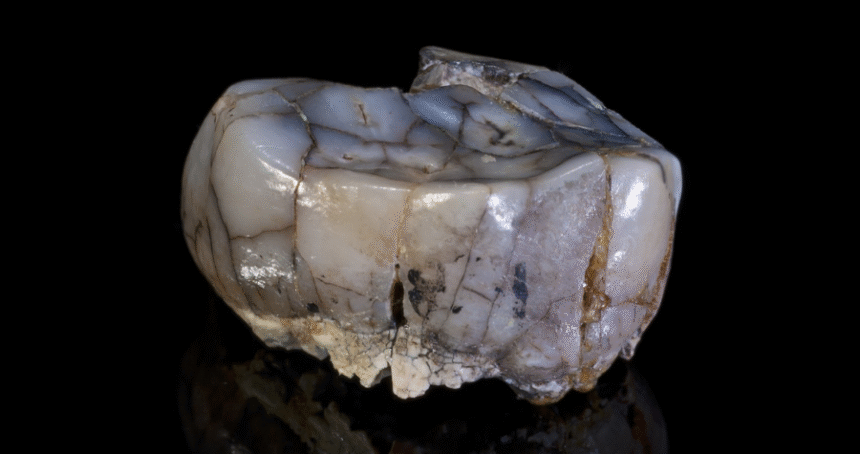

Grâce à l’extraction de protéines de l’émail des dents de fossiles vieux de deux millions d’années, l’équipe a découvert des différences génétiques intrigantes.

Par exemple, l’analyse des séquences protéiques a révélé des variations dans un gène impliquant la formation de l’émail dentaire, suggérant que des individus partageaient des caractéristiques génétiques communes avec les humains modernes, tandis que d’autres possédaient des traits uniques au Paranthropus.

Une observation marquante a été la documentation d’hétérozygotie chez des fossiles datant de cette époque, ce qui pourrait indiquer une plus grande diversité dans le groupe qu’on ne le pensait auparavant.

Ces découvertes ne se contentent pas d’enrichir notre compréhension de P.robustus, mais elles remettent également en question des idées préconçues sur l’évolution humaine, en ouvrant la voie à une nouvelle vision des relations évolutives entre les ancêtres de l’humanité.

De plus, cette recherche souligne l’importance de préserver le patrimoine fossile de l’Afrique.

En s’appuyant sur les compétences locales et en respectant les réglementations en vigueur, l’équipe de chercheurs a veillé à conduire son étude avec un souci de durabilité et d’éthique.

En combinant des approches moléculaires et morphologiques, cette étude représente une avancée significative dans l’exploration de la diversité des premiers hominines et pourrait inspirer des travaux futurs.

Alors que les techniques de paléoprotéomique continuent à se développer et que d’autres fossiles sont analysés, nous pouvons anticiper de nouvelles découvertes qui éclaireront encore davantage notre compréhension des origines humaines.